Liebe Leserinnen und Leser,

diese Geschichten sind eine Sammlung über das Suchen, Zweifeln, Lieben und Loslassen. Ich freue mich auf eure Eindrücke, Lieblingssätze und Gedanken.

Lasst uns gemeinsam lesen... und vielleicht irgendwo halb ankommen.

Folgt mir für mehr auf Insta: @benjamin.the.writer

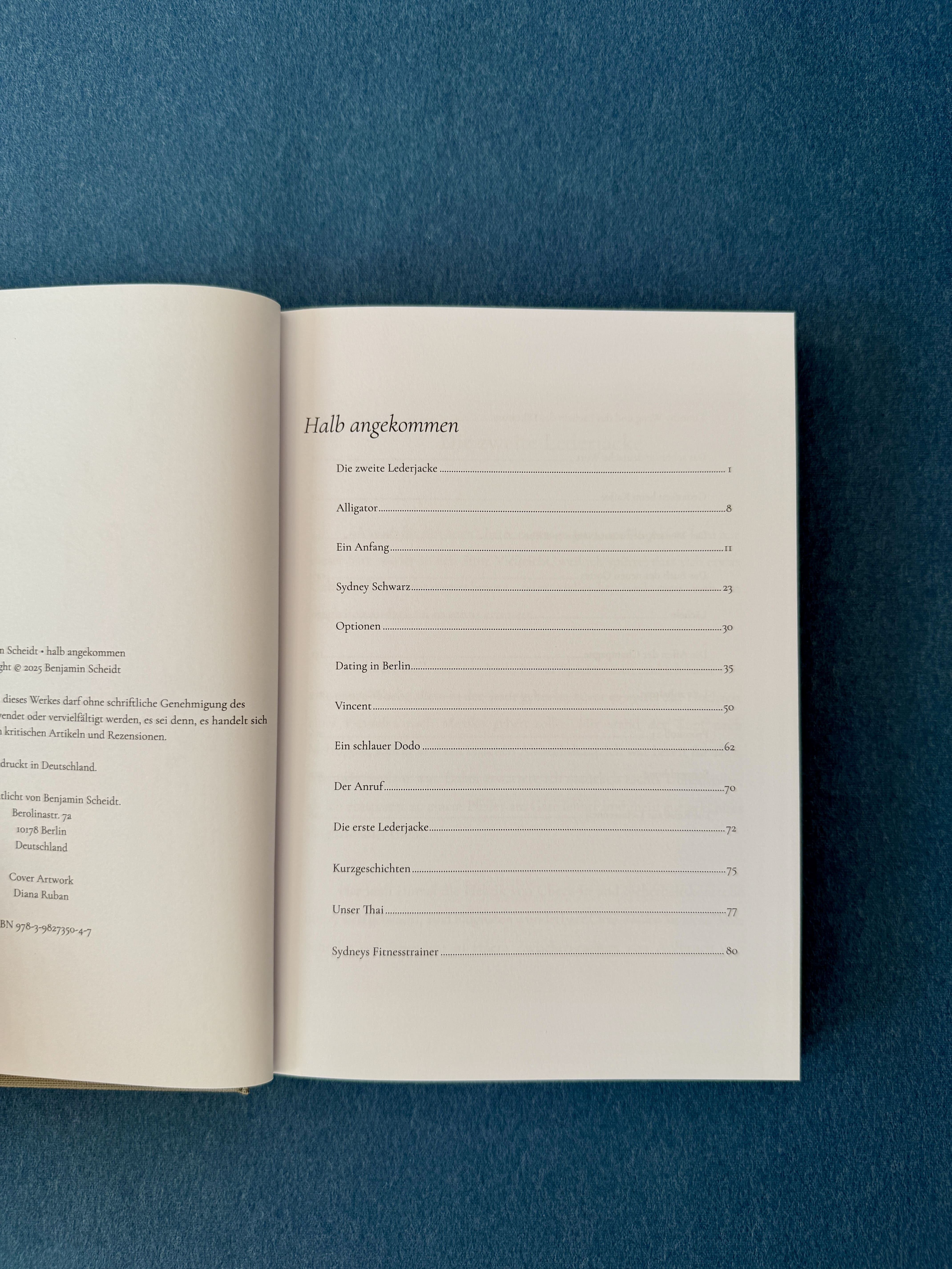

halb angekommen

Kurzgeschichten über das Leben in unserer Zeit

- über die kleinen, wichtigen Dinge, die wir schnell vergessen.

- über das Sein und Zurechtfinden.

- über den lokalen Thai, den wir ins Herz geschlossen haben.

- über große Enttäuschungen, die große Liebe und großes Glück.

- über Druck und trotzdem um Leichtigkeit.

Liebe Leserinnen und Leser,

diese Geschichten sind eine Sammlung über das Suchen, Zweifeln, Lieben und Loslassen. Ich freue mich auf eure Eindrücke, Lieblingssätze und Gedanken.

Lasst uns gemeinsam lesen... und vielleicht irgendwo halb ankommen.

Folgt mir für mehr auf Insta: @benjamin.the.writer

Cover Künstlerin

Diana Ruban

Diana Ruban (geb. 1999, Krementschuk, Ukraine) ist eine multidisziplinär arbeitende Künstlerin, deren Praxis Malerei und Skulptur umfasst.

Rubans Werk kreist um Fragen der Identität, Spiritualität und inneren Wandlung. In abstrakten Kompositionen und durch wiederkehrende, feminin codierte Figurationen erschafft sie Bildwelten, die persönliche wie kollektive Emotionen sichtbar machen.

Zentral ist dabei das Motiv der „blauen Frau“, eine Figur, die als Projektionsfläche für Verletzlichkeit und metaphysische Präsenz fungiert. Ausgehend von autobiografischen Erfahrungen schafft Ruban Werke, die die Schnittstelle zwischen Gefühl und Form ausloten.

Ihre Arbeiten sind keine Abbilder, sondern Verdichtungen innerer Zustände: visuelle Meditationen über Transformation, Erinnerung und das Sichtbarmachen des Unsichtbaren.

Autor

Benjamin Scheidt

Benjamin Scheidt (geb. 1992, Münster, Deutschland) ist freier Autor, dessen erzählerisches Werk sich an der Schnittstelle von Erinnerung, Identität und Vergänglichkeit bewegt.

In seinen Texten erforscht Scheidt die feinen Schwingungen zwischenmenschlicher Beziehungen und die fragile Bedeutung des Moments. Immer wieder kehrt er zur Figur des Reisenden zurück: Einem Suchenden zwischen Orten, Zeiten und inneren Landschaften.

Seine Prosa gleitet zwischen Alltäglichem und Erleuchtung, zwischen der stillen Geste und dem existenziellen Riss. Atmosphärische Szenerien, japanische Bars, südamerikanische Provinzhotels, leere Tresen, bilden die Kulisse für intime Reflexionen über Verlust, Nähe und das Unausgesprochene.

Seine Figuren kreisen um existenzielle Fragen, flüchtige Nähe und das, was bleibt, wenn die Worte verstummen.

Ich veröffentliche hier mein Buch

“halb angekommen”.

Es wird ab dem 15.08.2025

in einer limitierten Auflage hier

bestellbar sein.

Van Gogh starb mit 37 an einem Schuss in die Brust, den er sich zwei Tage zuvor auf einem Feld im Norden Frankreichs wahrscheinlich selbst zugefügt hatte. Es muss ein schmerzhafter, elendiger Tod gewesen sein. Sein jüngerer Bruder Theo, der ihn zeitlebens finanziell durchgebracht hatte, erreichte gerade noch das Sterbebett. Van Gogh war Alkoholiker, verwahrlost und von seinen Eltern verstoßen. Ihm fehlten die Zähne und sein Geist spielte ihm Streiche: Halluzinationen, epileptische Anfälle. Ein Jahr vor seinem Tod schnitt er sich sein Ohr ab und gab es der Lieblingsprostituierten seines Stammbordells. Sie fiel in Ohnmacht. Für viele ist diese Geschichte der Inbegriff dafür, dass Genialität und Wahnsinn nah beieinander liegen. Kurz darauf wurde er aus der Stadt gejagt und endete in einer Nervenheilanstalt. Zu Lebzeiten verkaufte van Gogh nur ein einziges Bild für einen lächerlichen Preis. Die Pariser Kunstszene sah kein Talent. Der Wahnsinn wurde ihm bescheinigt, die Genialität nicht.

Am 9. November 2022 wurde Obstgarten mit Zypressen für 117 Millionen Dollar verkauft. Das Bild zeigt Arles im Winter, 1888. Van Gogh war dorthin gezogen, um im goldenen Licht von Südfrankreich zu malen. Er träumte von einer Künstlergesellschaft mit einer Vereinigung für Maler. In dem Studio, das er dafür mietete, hängte er seine berühmten Sonnenblumen auf. Einer der wenigen Künstler, die ihn dort tatsächlich besuchten, Paul Gauguin, empfahl ihm, diese Gemälde nicht zu verkaufen. Sie seien zu schön und er solle sie für sich behalten.

Im September 2023 erreiche ich Arles. Ich fahre durch die engen Gassen. Das Kopfsteinpflaster holpert unter den Reifen. Ich parke direkt vor meinem Hotel L’Arlatan und gebe meine Koffer ab. Die Stadt fühlt sich sofort richtig an. Das Licht. Die Farben. Die Freundlichkeit der Menschen. Ich spüre: Hier kann ich schreiben. Womöglich sogar etwas Neues beginnen.

In den ersten beiden Tagen komme ich kaum dazu. Ich wusste nicht, dass gerade das Les Rencontres d’Arles stattfindet – ein internationales Fotografie-Festival. In allen Winkeln der Stadt gibt es Ausstellungen. Ich tanke neue Inspiration. Und es fühlt sich gut an. Die Einsamkeit stört mich nicht. Im Gegenteil. Wenn man allein ist, kommen Gedanken hoch, die sonst tief vergraben bleiben. Es ist, als wäre man dauerhaft in einer psychologischen Sprechstunde mit sich selbst. Arles ist kein Partyort. Es gibt hier auch keine Clubs oder Bars, in denen man sich betrinkt und auf eine zufällige Liaison hofft. Aber genau so passt es für mich.

Am dritten Tag bin ich der Ausstellungen müde. Beim Frühstück blättere ich im Reiseführer und suche nach Alternativen. Ein Abschnitt bleibt hängen: Van Gogh. Die Fondation Vincent van Gogh liegt gleich um die Ecke. Auf dem kurzen Weg dorthin spüre ich ein seltsames Unbehagen. Dieser krasse Gegensatz – sein verkanntes Leben und seine heutige Unsterblichkeit. Warum funktionieren manche Geschichten so? Die heutige Schönheit der Stadt ist auch sein Werk. Tausende kommen nur seinetwegen. Und er? Starb verarmt, missverstanden und einsam.

In der Stiftung gibt es immerhin fünf Originale. Ich stelle mich vor jedes Gemälde und frage mich, ob sie nun wirklich gut sind, oder ob sie auch ein Kind hätte malen können. Ich habe das oft gedacht, bei moderner Kunst. Natürlich liegt alles im Auge des Betrachters. Aber ich glaube an gutes Handwerk, an Können. Ich versuche ehrlich zu mir zu sein und schon beim dritten Bild merke ich: Das hier ist anders. Es ist stark. Es ist mutig. Es ist genial. Und es tut noch mehr weh.

Es gibt einen stilvollen Museumsshop. Als ich dort ankomme, ist er überfüllt. Eine Horde Touristen drängt sich an den Aufstellern vorbei. Hüte, Sonnenbrillen, Rucksäcke. Ich blicke über gealterte Schultern auf einen der Tische. Bücher, Tassen, Magneten. Schließlich greife ich zu einem schmalen Band mit van Goghs Briefen an Theo. Sein Leben wird in seinen eigenen Worten erzählt. Dazu kaufe ich ein Poster der Stiftung, mit einem Gemälde, das die Anstalt aus Saint-Rémy-de-Provence zeigt, in der er letztendlich behandelt wurde. Der Kassierer lobt mich auf Französisch: „Bon choix, mon ami!“

Am Nachmittag liege ich am Pool und lese die Briefe. Die Sonne streift meine Haut, das Wasser funkelt. Eine wundervolle Umgebung. Das Hotel ist ein Kunstwerk für sich. Nach Möglichkeit versuche ich, solche Momente zu genießen, aber stattdessen breitet sich Schwere in mir aus. Ich denke an unsere Gegenwart, daran, wie sehr sich alles um Anerkennung dreht. Heutzutage bekommt man sie in Sekunden auf seinem Social-Media-Profil. Und genauso schnell ist sie wieder weg. Van Gogh empfand diese Gefühle wohl sein ganzes Leben nicht.

Am nächsten Morgen nehme ich mir vor, wieder besser gelaunt zu sein. Auch das Schreiben würde ich zu sehr schleifen lassen. Ich versuche, mich aufzuraffen. Aber meine Schwermut bleibt. Und solange sie bleibt, geht es nicht. Ich weiß, man würde sie in jedem Satz spüren. Ich schaue mir zwei Ausstellungen an. Sie lassen mich kalt. Gegen drei setze ich mich auf eine Bank im Schatten einer stillen Straße. Ich starre vor mich hin und denke verzweifelt nach. Was machst du hier eigentlich? Du bist allein. Also tu, was du willst. Und genau dieser Gedanke fühlt sich plötzlich wie eine Befreiung an. Nach den Briefen, in denen es fast so klingt, als sei van Gogh auf dem Weg der Besserung, wächst in mir der Wunsch, den Ort selbst zu sehen: die Heilanstalt in Saint-Rémy-de-Provence.

Die knapp 30 Kilometer fahre ich in meinem Cabrio über die schönen Landstraßen. Die Nachmittagssonne steht tiefer. Das Licht ist weich, die Landschaft malerisch. Nach einer halben Stunde erreiche ich sie: die Maison de Santé de Saint-Paul. Hier lebte er knapp über ein Jahr bis kurz vor seinem Tod. Ein wenig aufgedreht gehe ich etwas zu zügig durch den Eingang und werde von einem jungen Franzosen gestoppt, der mich erinnert, dass ich noch ein Ticket kaufen müsse. Natürlich.

Ich zahle und gehe dorthin, wo es mich ununterbrochen hingezogen hat: in das Krankenzimmer Vincent van Goghs. Der Raum ist recht klein, aber genauso wie es in den Briefen beschrieben ist: „Hinter den vergitterten Fensterscheiben befindet sich ein wundervolles Feld mit Lavendel, Korn und Zypressen.“ Hier malte van Gogh weiter. Über 150 Werke. Darunter die berühmte Sternennacht. Irgendein Stein fällt mir vom Herzen.

Auf einer Tafel an der Wand lese ich, dass die Klinik damals renommiert war. Trotzdem wird zugegeben, dass hier Praktiken eingesetzt wurden, die heute nicht mehr zeitgemäß sind. Patienten bekamen Mittel, um sich regelmäßig zu übergeben, sie wurden geschröpft, das Blut sollte sich erneuern, damit das verrückte Blut entweiche. Kochendes oder eiskaltes Wasser wurde eingesetzt. Man kann es sich nicht vorstellen. Und trotzdem stellt man es sich vor.

Nachdem ich das Zimmer gesehen habe, gehe ich durch die alten Gemäuer in den Hofgarten. Als ich die meterhohen Sonnenblumen sehe, die so aussehen, als hätte van Gogh sie persönlich dorthin gezeichnet, bekomme ich ein zweites Mal Gänsehaut. Der Kontrast zwischen dem Paradiesischen und dem Tragischen ist allgegenwärtig.

Bevor ich das Anwesen verlasse, setze ich mich bei der übergroßen, etwas skurrilen Statue van Goghs auf eine Mauer in die Sonne. Ich denke: Du musst zumindest ein gescheites Foto mit dieser Statue machen und es darf kein Selfie sein. Vielleicht kommt ja jemand vorbei. Ich warte. Lange passiert nichts. Aus dem Nachbargarten dringen verstörte Schreie und seltsames Murmeln. Erst jetzt wird mir klar: Nur zehn Meter entfernt ist immer noch eine aktive Heilanstalt. Wieder dieser Spalt zwischen Wahnsinn und Schönheit. Endlich tauchen zwei Touristen auf. Ich bitte sie um das Foto.

Die beiden sind Amerikaner, aus Portland. Gesellig, wie Amerikaner eben oft sind. Sie machen das perfekte Bild von van Gogh und mir. Ich mache das perfekte Bild von van Gogh und ihnen. Wir scherzen noch ein wenig über den Charme der Provence. Sie wollen noch nach Arles. Ich gebe ein paar Tipps.

Als der Amerikaner auf dem Parkplatz sieht, wie ich in mein Cabrio steige, ruft er: „Nice car, man.“

„Thank you. Have a good trip,“ antworte ich und lasse den Motor leise anschnurren. Dann verlasse ich Saint-Rémy-de-Provence.

Auf der Rückfahrt durch die weiten Felder, im goldenen Licht des Spätsommers der Camargue, bin ich in Gedanken. Ich erkenne, wie sehr ich selbst von Anerkennung abhängig bin. Dabei habe ich fast alles. Ich bin gesund. Meine Eltern lieben mich. Meine Familie steht hinter mir. Ich habe einen begehrten Job, ein anständiges Einkommen, enge Freunde und komme gut bei den meisten Frauen an. Und immerhin sitze ich in einem Porsche Cabrio, fahre durch Südfrankreich und wohne in den besten Hotels der Städte, die ich besichtige. Wenn ich das Gaspedal nur leicht herunterdrücke, surrt der Wagen und ich gleite perfekt durch die Kurven. Der Wind streichelt mein Haar.

Trotzdem bin ich oft unsicher, in Gedanken, habe Selbstzweifel, frage nach dem Sinn des Lebens, habe Ziele, die ich bisher nicht erreichen konnte und sorge mich um die Gesundheit meiner Liebsten. Die Schnelllebigkeit unserer Generation drückt. Das Gaspedal oft unkontrolliert, die Fahrt nicht gelassen. Mich quält der Gedanke, wie van Gogh seinen Misserfolg so lange aushalten konnte. Ich glaube, ich wäre viel früher verrückt geworden und frage mich, ob ich nicht auch manchmal depressive Phasen habe.

Am Abend bleibt mir nichts anderes übrig, als mich in der Hotelbar zu betrinken, um endlich wieder bessere Stimmung einzuleiten. Ich habe schließlich nicht oft Ferien. Schon die letzten Abende saß ich hier. Die Atmosphäre ist lebhaft, aber es gibt wenig interessante Gäste. Nur Clementine, die Barkeeperin, ist spannend. Sie ist burschikos, hat einen seltsamerweise gutaussehenden Vokuhila, zahlreiche Tattoos, spricht fließendes Englisch mit diesem fantastischen französischen Akzent, ist im gleichen Alter wie ich, und obwohl – oder gerade weil – es nichts Sexuelles ist, verstehen wir uns auf Anhieb.

Nach dem vierten Drink merkt sie wohl, dass etwas nicht stimmt. Wir beginnen ein gutes Gespräch. Ich bringe meine Gefühle auf den Tisch. Sie trocknet nebenbei die Gläser und mixt einen Espresso Martini.

„Was ist das nur für ein Leben, in dem man so viel Ablehnung erhält? Wie kann man trotzdem so genial sein und so viel Durchhaltevermögen haben?“, frage ich verzweifelt. Dabei lehne ich mit dem Oberkörper auf der Theke, die Arme weit ausgestreckt.

Sie wartet kurz, lacht dann leise, trocknet ein Glas und sagt, fast wie nebenbei: „Du musst nicht so schwermütig sein. Ich glaube, am Ende ist das alles gar nicht so kompliziert. Wenn du etwas tust, das dir Spaß macht, bist du meistens richtig. Nicht alles ist Anerkennung. Und van Gogh? Der ist seit hundert Jahren tot. Vielleicht wäre er gar nicht glücklich, wenn er wüsste, wo seine Bilder heute hängen.“

Ich schätze, damit hatte sie recht.

Van Gogh malte in Arles mehrere Versionen seiner berühmten Sonnenblumen. Eines hängt im Wohnzimmer eines amerikanischen Milliardärs. Eines verbrannte im Zweiten Weltkrieg. Fünf weitere hängen heute in den großen Museen dieser Welt: München, London, Philadelphia, Tokio, Amsterdam. Keines ist hier in Arles.

Der Abend zog hin und am nächsten Morgen war mein Frieden zurück.

In einem Brief an seinen Bruder Theo schrieb Vincent van Gogh, der stets mit dem unverkennbaren Schriftzug Vincent unterschrieb:

„... Ich bin ein Künstler ... diese Worte implizieren naturgemäß ein ständiges Suchen, ohne jemals vollständig zu finden. Es ist das genaue Gegenteil von: Ich weiß es schon, ich habe es schon. Nach meinem besten Wissen bedeuten diese Worte: Ich suche, ich strebe, mein Herz ist darin.“

_____

Cover Bild illustriert von Julia Stadler

Manchmal trifft man jemanden, der inspiriert, ohne es zu wissen. Timothy Wang begegnete ich zum ersten Mal in Barcelona, als ich dort mit Anfang zwanzig für ein Auslandssemester lebte.

Sieben Jahre später steigen wir aus dem Taxi vor dem Marina Bay Sands. Man kennt dieses Hotel. Es sieht aus wie ein auf Stelzen stehendes Boot und ziert Postkarten von Singapur.

„Lass uns hier erstmal einen Aperitif nehmen“, sagt Timothy, der mittlerweile hier lebt und mich während meiner Asienreise auf einen Zwischenstopp eingeladen hat.

In der etwas zu gut klimatisierten, weitläufigen Lobby wird man normalerweise zuvorkommend begrüßt. Aber heute herrscht Hektik. Am Nachmittag haben sich ein asiatischer Diktator und der Präsident einer mächtigen westlichen Nation für ein Treffen angemeldet. Singapur bietet neutralen Grund und vermittelt. Wir umgehen die Sicherheitsleute und gehen zu den Fahrstühlen. Ich wundere mich, dass wir uns hier trotz der hohen Angelegenheit so frei bewegen können. Dann zieht Timothy plötzlich eine Zimmerkarte aus der Tasche. Seine Augen funkeln.

„Ich hab was gebucht, aber nicht bei Airbnb“, sagt er. „Eine Überraschung. Für dich. Schon lange geplant.“

Ich bleibe kurz stehen, überrascht, ein bisschen gerührt und weiß kurz nicht recht, was ich sagen soll.

„Nimm es ruhig an. Wir schlafen heute genau wie die Präsidenten“, sagt er trocken und lächelt.

Als ich ihn in Barcelona kennenlernte, lebte er in einer WG mit einem Spanier, Luigi, der mein Freund geworden war. Ich war zu Besuch. Wir planten, bis mindestens Mitternacht zu bleiben, um die teuren Drinks im Club zu umgehen. Zusammen hatten wir es leicht, egal wo wir waren. Jetzt wollten wir einfach nur genießen. Katalanischer Sommer, Mühelosigkeit, der Beginn eines neuen Lebens.

Timothy war anders. Er kam aus einer Millionenstadt irgendwo in Asien. Groß geworden zwischen Beton, Ordnung und Pflicht. Alles in seinem Leben schien vorgezeichnet. Sein eigentlicher Name ist Xao. Schön, wie ich fand. Kurz, einprägsam und passend. Aber wie viele Asiaten, die ins Ausland gingen, gab auch er sich einen westlichen Namen. Mit achtzehn machte er die große Aufnahmeprüfung. Neun Stunden über zwei Tage. Millionen von Schülern jedes Jahr. Er schaffte es unter die besten fünf Prozent. Ein anständiges Ergebnis. Aber nicht gut genug für das Leben, das er sich erträumt hatte. Was blieb, war vorgezeichnet: ein Standardstudium, dann ein Job in einer Bank. Aller Voraussicht nach hätte er sich eines Tages ein Haus kaufen können.

Aber irgendetwas in ihm wollte raus. Und genau deshalb, glaube ich, wurde er mein Freund.

Singapur wurde seine Lösung. Direkt am Äquator, konstante 30 Grad, feuchte Luft und trübe Sonne. Eine Stadt wie aus der Zukunft. Blitzsauber, durchgetaktet und ein bisschen unnahbar. Timothy schrieb sich hier an einer der besten Universitäten ein und verpflichtete sich, fünf Jahre lang zu bleiben. Kein einfacher Deal, aber ein Ticket raus aus seinem System.

Im Marina Bay Sands fahren wir mit dem Fahrstuhl nach oben und gehen in unser Zimmer. Es ist großzügig. Schlichter Luxus, bodentiefe Fenster, große Vorhänge, Ausblick auf die futuristisch wirkenden Gardens by the Bay. Die Klimaanlage summt leise. Auf dem Nachttisch liegen zwei akkurat gefaltete Bademäntel, daneben ein Zettel mit handgeschriebener Begrüßung: Welcome, Mr. Wang. We'll make sure you feel like our most important guest.

„Komm, wir brauchen jetzt erstmal eine Abkühlung“, sagt Timothy und ehe ich mich versehe, laufen wir in Badelatschen durch die Gänge.

Im 146 Meter langen Pool tut die Erfrischung gut. Die Aussicht ist einmalig. Man sieht die ganze, moderne Stadt. Timothy lehnt am Beckenrand, lässt das Wasser über seine Schultern laufen.

„Drei Jahre noch. Dann bin ich frei und ziehe weiter.“

Ich drehe mich zu ihm. „Wirklich? Wohin willst du denn?“

Er zuckt die Schultern. „Weiß nicht. Irgendwohin, wo ich nicht jeden Tag im Anzug lügen muss.“ Er lacht.

Ein Hotelangestellter geht mit einem silbernen Tablett am Pool entlang. Timothy hebt die Hand. Zwei Bier in schlanken Flaschen werden gebracht. Wir stoßen an.

„War es schwer, hier anzukommen?“, frage ich.

„Am Anfang ja“, antwortet er. „Das Studium war intensiv und der Druck enorm. Ich dachte, ich schaffe das nie, aber ich wusste, dass ich die Chance nutzen muss.“

„Und jetzt? Hat es sich gelohnt?“

Timothy überlegt kurz, starrt ins Wasser, dann zu mir.

„Ich weiß es nicht genau. Die Arbeit in der Bank nervt, aber die Gehaltserhöhung, die ich gerade bekommen habe, bezahlt die drei Nächte, die wir uns jetzt gönnen. Es ist seltsam, aber ich habe gelernt, kleine Siege zu feiern. Diese Nächte hier, mit dir, das fühlt sich an, als wäre ich für einen Moment ganz bei mir. Ganz frei.“

Er zeigt auf ein gläsernes Hochhaus in der Ferne, hebt den Mittelfinger.

„Da arbeiten die Idioten. Ich hab mich heute krankgemeldet. Die sollen ruhig mal merken, wie schlecht es ohne mich läuft.“

Ich lache. „Du bist irre ... Lass uns hier nun eine richtig gute Zeit zusammen haben.“ Dann stoßen wir abermals an.

Noch immer am Beckenrand, sehe ich, wie Timothy seine Bahnen zieht. Die Tropenhitze liegt weich auf der Haut, und ohne es zu merken, bin ich plötzlich zurück in dieser Nacht in Barcelona. Luigi und ich, jung und unbeschwert, tranken San Miguel, tanzten zu spanischem Reggaeton, lachten und lebten im Moment. Diese unbeschwerte Leichtigkeit, die man nur in den frühen Zwanzigern seines Lebens kennt, war grenzenlos. Timothy saß damals schüchtern mit einem Bier auf dem Sofa in der Ecke. Ein Lächeln auf den Lippen, aber eine leise Sehnsucht in den Augen. Unsicher, ein wenig verloren in der Gruppe und doch irgendwie sympathisch. Ich weiß noch, wie ich ihn aufforderte, zu uns auf die Tanzfläche zu kommen. Er schüttelte den Kopf, lachte verlegen, sagte: „Ich kann das nicht.“ Aber als unser Song kam, dieser eine, der die ganze WG zum Beben brachte, zogen wir ihn einfach mit. Alle klatschten. Und dann tanzte er. Erst zaghaft, dann frei, mit offenen Armen, als hätte er etwas abgeschüttelt. Für einen Moment war er einfach da.

Plötzlich werde ich aus meinen Gedanken gerissen. Getümmel und Tamtam. Hinter einer Armada von Sicherheitsleuten erscheinen die beiden Staatsmänner auf der Terrasse. Ich erkenne sie sofort. Sie sehen verblüffend exakt so aus wie auf den Bildern. Ein hoher Offizieller, womöglich der Hoteldirektor, begleitet sie. Er deutet auf den Pool, erzählt irgendetwas. Es wirkt unwirklich. Zwei Männer in Anzug und Krawatte bei tropischer Hitze. Und wir: oberkörperfrei im Wasser, mit Bierflaschen in der Hand. Sie lachen und scherzen, wirken erstaunlich gelassen und normal. Dann ergibt sich ein kurzer Augenkontakt mit dem asiatischen Diktator. Er wirkt unerwartet sympathisch, wie ein ganz normaler Mann, lächelt mich an, nickt und ich, völlig überrumpelt, nicke zurück. Eine komische, sympathische Wärme durchzieht mich. Die Tolle des anderen weht leicht im Wind. Schon ist der Moment vorbei.

Neben mir schüttelt Timothy den Kopf, nimmt einen letzten Schluck von seinem Bier und lacht trocken.

„Die sehen genauso aufgebläht aus, wie ich gedacht habe! Es ist einfach absurd, dass solche alten, degenerierten Männer die Welt regieren.“

Seine Worte hängen in der Luft, während ich versuche, das Gesehene zu verarbeiten. Die Absurdität des Moments vermischt sich mit der drückenden Realität unserer Welt.

Wir bleiben noch eine Weile im Wasser. Dann gehen wir zur Poolbar. Wie damals in Barcelona bestellt Timothy seinen Lieblingsdrink: Piña Colada. Ich zögere kurz, aber ziehe nach. Ich war nie ein großer Fan. Zu süß für mich, zu künstlich und zu viel Urlaub in einem Glas. Aber jeder Drink wird besser, wenn Erinnerung darin steckt.

Damals wurden Luigi, Timothy und ich unzertrennlich. Drei Typen, zwei Kontinente, ein Sommer. Luigi verliebte sich in eine Dänin, die er später heiratete. Ich verlor mein Herz an eine bildhübsche Russin, die mich für einen Fußballspieler des FC Barcelonas hängen ließ. Manchmal hat man einfach Pech. Timothy brauchte länger, um zu unserer Leichtigkeit zu finden. Einmal gestand er, dass er sich im Vergleich zu uns hässlich fand und unsere großen Nasen und Augen beneidete. Mitunter ist man überrascht, womit andere so hadern. Er hatte sich, so sagte er, sein Leben lang minderwertig gefühlt. Keine Chance bei Frauen, keinen Kuss, nicht einmal einen Flirt, der nicht ironisch gemeint war. Ein anderes Mal, bei einer Party unter Barcelonas Sonne, saß er mit offenem Hemd auf Luigis Schultern und zog an einem Joint, als sei das ganz normal. Dafür hätte er zuhause wohl lebenslang bekommen. Hier gab es Gelächter und Tequila.

Die nächsten Tage sind erfüllt von ausgelassener Stimmung und kulturellen Entdeckungen. Wir schlendern durch die geschäftigen Straßenmärkte, probieren exotische Speisen und lassen uns von der vielfältigen asiatischen Küche verzaubern. In einem modernen Kaufhaus kaufe ich ein Hemd, worauf Tiger, Nashörner und Zebras gestrickt sind. Die Abende verbringen wir in angesagten Bars, trinken Martinis, Negronis, noch mehr Piña Colada und lassen uns von der Energie der Stadt einfach mitreißen.

Doch jede Reise hat ihr Ablaufdatum. Plötzlich ist der letzte Tag da. Und ich muss weiter. Wir umarmen uns.

„Wir sehen uns bald“, sagt Timothy, und ich nicke, weil ich es glauben will.

Am Airport, kurz vor dem Boarding, sitze ich allein am Gate. Ich denke an Timothy, an den Pool, an die Stadt. Und an das Lächeln des Diktators. War es möglicherweise ein Fenster zu einer verborgenen Menschlichkeit? Steckt nicht in jedem noch so grausamen Menschen ein Hauch Güte?

Ich lese nach, ob das Treffen etwas gebracht hat, und finde ein gemeinsames Statement: Große Fortschritte. Neue Sicherheitsgarantien. Entschärfte Sanktionen. Als hätte jemand den Weltfrieden in einen Tweet gepresst. Einer schreibt: „Große Persönlichkeit. Sehr intelligent. Ein würdiger Verhandlungsführer. Wir hatten einen großartigen Tag.“

Ich runzle die Stirn. Zwei Monate vorher klangen die Sätze anders:

„Sie sind ein Wahnsinniger. Ihr Volk verhungert. Sie werden auf die Probe gestellt wie nie zuvor.“

Und die Antwort: „Ihre ganze Nation liegt in Reichweite. Mein Atomknopf ist scharf. Das ist Realität. Keine Drohung.“

Ich lehne mich zurück. Die Maschine wird gleich aufgerufen. In meinem Kopf klingen Timothys Worte nach:

„Degeneriert, gierig nach Macht, alt und verrückt.“ Klingt so der offizielle Lebenslauf für Weltherrscher?

Fünf Jahre später sitze ich in einer Bar in Hamburg, als mich eine Nachricht von Timothy auf dem Handy erreicht.

„Ich muss dir was sagen. Es ist nur für die Wichtigsten. Vielleicht willst du danach nichts mehr mit mir zu tun haben."

Ich bin gleichermaßen verwundert und gespannt und schreibe: „Sag es einfach."

Nach zwei Minuten die Antwort:

„Ich bin schwul. Ich lebe jetzt in Australien und habe einen Amerikaner geheiratet, der mir gefolgt ist."

Wieder bin ich zurück in Luigis WG. Der Abend startet. San Miguel aus Dosen. Spanische Musik. Timothy sitzt auf dem Sofa in der Ecke und lächelt in die Menge.

Du hast es endlich geschafft, mein Freund, denke ich.

Dann bestelle ich einen Piña Colada und stoße aus der Ferne auf ihn an.

_____

Cover Bild illustriert von Ninorta Lohkemper.

Es war ein heißer Freitagabend im September. Der Himmel über Brooklyn glühte golden und frisch, als hätte jemand die Sonne wie eine saftige Orange mit einem stumpfen Messer aufgeschlitzt und ihre Farben seicht in den Nachmittag hineintropfen lassen.

Sydney Schwarz stand im hellen Marmorbad ihrer neuen Wohnung und betrachtete sich genügsam im Spiegel. Ihr Handy summte wie eine ungeduldige Biene auf einer Sommerwiese: Ihre Mutter. Ohne zu zögern, drückte sie weg. Für Familiengespräche war gerade keine Zeit. Schon gar nicht an einem Abend wie diesem.

In ein paar Stunden begann die Party eines angesagten Schauspielers. Ende zwanzig, groß und schlank. Ein markantes Gesicht, das keine Mühe hatte, im Gedächtnis zu bleiben. Er trug immer irgendein ausgeleiertes, viel zu weites T-Shirt, als wäre es ihm egal. Sydney machte er wahnsinnig. Sie fand ihn fast übertrieben gutaussehend. Nach seiner Rolle als schweigsamer, verletzlicher Rebell wurde er Internet’s Favorite. Er war das, was alle wollten, und doch eine Warnung. Zwei Wochen zuvor hatte er ihr geschrieben. Nur ein schwarzes Herz. Jetzt hatte er sie eingeladen. Sie wusste: Das Outfit musste sitzen. Fehler waren ausgeschlossen.

Und auch Sydneys Erfolg konnte sich sehen lassen. 1,7 Millionen Follower. Stand heute Mittag. Ein guter Meilenstein. Geld war längst keine Sorge mehr und sie hatte sich dieses große Loft im angesagtesten Neubau Brooklyns gegönnt. Die Designerstühle im Esszimmer hatte sie im Tausch gegen einen einzigen Post bekommen. Skandinavisch schlichtes Design, elegante Holzbeine und Rückenlehne aus Kalbsleder. Nicht bequem, aber passend. Vor allem zum 650 Kilo schweren Steingusstisch, der mitten im Raum stand.

Jetzt föhnte sie ihr halblanges, blondes, schimmerndes Haar und wippte zufrieden zur Musik. Eingebaute Boxen. Post Malone – Psycho.

Ihre Großmutter nannte sie immer liebevoll ihren 'Goldengel'. In den Kommentaren bekam sie Fragen nach ihrem Shampoo. Vor anderthalb Jahren hatte sie einen Vertrag mit einer Kosmetikfirma unterschrieben. Flagship-Stores in Paris, Tokyo und Amsterdam. Sie sahen aus, als würde man dort normalerweise Yogakurse geben. Öfter, als es angebracht war, kam ein großes Paket. Meist verschenkte sie die Produkte. Von dem neuen Hundeshampoo sollte sie einmal im Monat ein kurzes Video machen. Sie vergaß es regelmäßig. Louis, ihr Maltipoo, schlief ohnehin meistens bei der Haushälterin und sah sauber-fein genug aus.

Sydney sah sich im Spiegel und seufzte. Aus ihrer linken Achselhöhle blutete es wieder. Damit wurde die Auswahl an Outfits noch überschaubarer. Drei Wochen war der Eingriff her. Axilläre Brustvergrößerung. Nicht übertrieben. B auf C. Subtile Tropfenform. Sie wollte unbedingt eine Narbe unter der Brust vermeiden. Dieser Bereich war auf ihren Fotos einfach zu oft sichtbar. Außerdem dachte sie über einen Account auf einer Plattform nach, wo Oberteile ohnehin nicht beliebt waren. Ihre Freundin Alexis hatte dort in sechs Monaten fast zwei Millionen Dollar verdient und sich eine noch teurere Wohnung in Williamsburg mit direktem Blick auf den Hudson River gekauft.

Die Zeit bis zur Party raste. Und da war es wieder: dieses flaue Gefühl in ihrem Magen. Diese Getriebenheit, die nie ganz verschwand. Timing war wichtig. Nicht pünktlich kommen, aber auch nicht viel zu spät. Bei solchen Partys gab es keinen roten Teppich, aber es warteten immer ein paar Paparazzi auf den Bürgersteigen. Die beste Publicity? Auf Fotos so aussehen, als wäre es ungewollt.

Sie schminkte ihre gemachten Lippen. Honigmund. Sie schaute auf ihren Bauch: Rippen und definierte Muskeln. Das Personal Training und ihr Pilates hatten gewirkt. Nur ihren Po fand sie noch etwas zu flach. Dafür waren die Brüste nun wirklich perfekt.

Dann das Ärgernis. Ihr bester Freund, und mittlerweile Assistent, George, mit dem sie Mode an einer angesagten Privatuni studiert hatte, hatte kein neues Kleid organisiert. Verdammt. Ein lässiger Look musste herhalten. Sie dachte an eine weite Jeans, ein beiges, ärmelloses Top und einen neonblauen Anglerhut. Alles wieder im Lot. Nebenbei tippte und scrollte sie und tanzte zum nächsten Song. Ariana Grande – no tears left to cry.

Plötzlich ein Unbehagen. Ihr Zeigefingernagel war eingerissen. Sydney verzog das Gesicht – und mahnte sich, dass sie wirklich wieder regelmäßiger ihre Vitamintabletten nehmen sollte. Genervt griff sie zum Nagellack. Schnell drüberpinseln, dachte sie. Doch in der Eile kippte die Flasche und zog einen langen Fleck über ihr ganzes Top.

„George, hör zu“, rief sie erzürnt in die Voice Message, „Du bist für fünf Tage raus. Und vergiss die Party nächste Woche."

Sie knallte das Handy aufs Sofa und riss die Schranktüren auf. Drei Kleider landeten auf dem Bett. Alle überteuert.

Das klassische, nachtblau kurze, hatte sie letzten Sommer schon mal an, als sie auf dem Boot eines Milliardärs in den Hamptons war. Das Foto von ihr in seinem Arm war um die Welt gegangen. Er hatte doch schon seit 25 Jahren eine skandalfreie Ehe geführt. Das rote Satinkleid wäre eine sichere Wahl gewesen. Doch die dazugehörigen schwarzen Heels hatten das Wochenende nicht überlebt. Sohle abgebrochen. Untragbar. Es blieb eigentlich nur noch das ungeliebte gelbe, das ihr eine große Modekette gesendet hatte. Sie starrte es an, als hätte es ihr persönlich etwas angetan.

Sie verzweifelte, fiel auf das großzügige Bett und prügelte auf die feinen Seidenkissen. Inzwischen fing auch noch Louis an zu bellen. Sie hatte vergessen, ihn abzugeben. Was nun? Wieder einmal Tränen. Das Make-up verschmierte. Sie dachte jetzt, dass ihr das alles zu viel werden würde.

Und wieder das Brummen des Telefons. Ohne hinzusehen, drückte sie weg. Eine Weile blieb sie einfach liegen. Dann, fast flüsternd, redete sie sich Mut zu. Du bist privilegiert. Es wird dir gefallen. Bald wird alles entspannter. Sie überlegte, heute auf Koks zu verzichten. Weniger Euphorie, aber dafür keine Depression am Morgen. Vielleicht war das ein Schritt in die richtige Richtung.

Als sie sich gerade neu geschminkt hatte, nochmal das Handy: Summ, Summ, Summ. Wieder ihre Mutter. Diesmal nahm sie widerwillig ab.

„Sydney, Schatz, ich muss dir etwas sagen.“ Sie konnte ihre Stimme zittern hören. „Es ist wirklich Lungenkrebs bei Papa. Die Ärzte sagen, dass er Weihnachten wahrscheinlich nicht mehr erlebt.“

Das iPhone fiel aus ihrer Hand. Das Display sprang. Sie hob es auf, zögerte kurz und sagte: „Mama, mein Handy spinnt. Ich kann dich kaum hören, aber ich melde mich morgen früh.“ Dann legte sie auf.

Sydney beschloss, sich am nächsten Tag wirklich ändern zu wollen, aber dieses Event, dachte sie, konnte sie nicht verpassen. Sie griff zum schwarzen Rollkragenpullover. Er war weich. Ihr Vater hatte ihn ihr geschenkt. Vielleicht würden ihre Eltern morgen ein Bild von ihr sehen. Lächelnd. Stark. Irgendwie.

Im Aufzug zuckte ein stechender Schmerz durch ihre Schläfen, kurz und scharf. Dann war er weg. Etwas fühlte sich seltsam an. Zwischen den Stockwerken meinte sie, ein fahles Summen zu hören, wie ein Bienenschwarm, der in den Wänden lauerte. Es begleitete sie bis zur Straße, wo die Lichter flackerten, die Luft nach etwas Verlorenem schmeckte und der Abendhimmel in saftigen Orangetönen ertrank, als hätte die Stadt den letzten Tropfen Sonne aus ihm ausgepresst.

_____

Cover Bild illustriert von Jack Coulter.

Was ist heutzutage eigentlich normal?

Was wird in 6 Monaten unser "Normal" sein?

Wie findet man sich überhaupt noch zurecht?

In meinen Geschichten geht es nicht darum, etwas zu lernen,

sondern um das Leben in dieser Zeit.

... um die kleinen, wichtigen Dinge, die wir schnell vergessen.

... um das Sein und Zurechtfinden.

... um den lokalen Italiener, den wir ins Herz geschlossen haben.

... um die große Liebe, großes Glück und große Enttäuschungen.

... um Druck und trotzdem um Leichtigkeit.

Vielleicht ergibt das für Sie ein Gesamtbild. Jedenfalls danke ich Ihnen dafür, dass Sie hier lesen und wünsche viel Freude dabei.

Ich habe mal darüber nachgedacht was ich suche und ob ich eigentlich angekommen bin. Aber kann man das eigentlich noch?